常識の箱の外から考え、行動をと、思って ― 2013年05月04日 09時53分35秒

ハーバード 白熱 日本史教室

北川 智子

新潮社 (2012/5/20)

この1-2年で読んだ本の中で、面白かったトップ3に入る一冊。

また、思いがけない、言ってみれば余禄は、「第一章 ハーバードの先生になるまで」。わたしが2001-3年、アメリカ MBA に挑戦した意図・過程・背景を思い起こされるもので、ほんとに懐かしかった。わたしもこんな思いでいたんだなぁ。

なぜ、超マイナーな日本史クラスが、世間を驚かすメジャーなクラスになったのか。わたしのメインの仕事、Plus1などの学習支援ボランティア、に楽しみながら、生かされるヒントを得られるのではないかと、読み始めた。従来のやり方に疑問を持ち、独創的な視点と方法で、また、若い女性の長所である「世界には自分だけ存在」的な思考と行動で始めたクラス、面白い!! こんなに常識の箱から自由に飛び出せるのは、何とも羨ましくもある。わたしの周りでキラキラと輝いている女性たちに共通する、ややうるさく、とても素晴らしい、個性だろうか。

みんなでどんな女性がいたんだろうね、と考えをめぐらせた。架空の人物像を次々想像し、おかしくてたまらなくなった。その日はずいぶん長いことその話題で盛り上がった。そして私は、「とにかく Lady Samuraiは絶対にいたと思う」と言い張った。みんなも、いただろうね、と笑った。すると、だんだん本気で Lady Samurai の正体が気になっていった。その時のみんなの目は、素敵な光があふれていた。それは、見たことのない強い輝き、好奇心の光だった。

これが全ての始まりになった。

この会話が私をハーバード大学の先生に導くきっかけになった。

(第一章 ハーバードの先生になるまで P.21)

(新渡戸稲造が1900年に”Bushido: The Soul of Japan”で書いた)武士道はサムライという男性名詞を前提に創られた、20世紀の日本文化です。今日、その概念の創成から100年が経ち、人々はもっと深く日本を知る時がきています。「Lady Samurai」のクラスは、新しい歴史の見方や捉え方を提案し、男性だけでは成り立ってきた日本史に、女性の生き方と命を組み込む、21世紀感覚の日本史のクラスなのです。

(第二章 ハーバード大学の日本史講義1 P.91)

BR> このクラスは通常の講義スタイルを完全に覆し、学生中心の「アクティブ・ラーニング」、つまり学生が自分たちで実際に試しながら学ぶという、体験型の授業法を導入したものです。・・中略・・

代表的な成功例は、白熱教室で有名なマイケル・サンデル先生の授業です。彼は、レクチャーをするだけでなく、実際に学生と会話をしながら話を進めます。つまり、先生が一方的に教えるのではなく、とりあつかう問題をはっきりさせ、それに対する最善の答えを学生に考えさせ、結論を引き出す。いわば道筋を丁寧にたどっていき、その過程を大事にする教え方です。

(第四章 ハーバード大学の日本史講義2 P.138-139)

BR> 海外の大学で教えられる日本史は、それ自身がいわば「外交官」的役割を持っています。とりわけ、長い歴史がある京都には、日本のイメージをよりポジティブにできる要素がたくさんあります。日本の歴史の一部を学生が気に入ってくれること、または自らの一部のように思ってもらえるように教えることは、きっと将来、何かの役に立つことでしょう。このように、国家としての外交政策とは違った学校からのソフトな取り組みが、現在の外交にも何かしら効果を果たしうるのではないかと考えています。

(第四章 ハーバード大学の日本史講義2 P.174)

海外で教える日本史は、少々荒削りでも、良い影響力と強い魅力を発するものでなければならないと考えています。これまで教科書に沿った日本史のクラスのように、サムライだらけの歴史を教えるだけでは魅力がなく、説得力にもかけます。 ・・中略・・

私の研究者としての特徴は、鳥のように高い視点から広い視野で、印象派のクロード・モネが全体のインプレッションに訴えかける絵を描いていくように、歴史を語る試みに取り組んでいることです。 (第五章 3年目の春 P.178-179)

Hi, friends! ― 2013年04月14日 11時30分00秒

わたしたちの学習支援ボランティア:プラス・ワン (Plus 1) @川崎市菅生中学校は、2008年11月にスタートして今年で早や6年目になります。支援の対象科目は数学と英語で、学力を一つアップしようとの願いを込めた名前がプラス・ワンです。わたしは主に英語を担当しています。今年、2013年の活動は4月22日から始まります。

この機会に、小学校と中学校の繋がりについて考えてみました。英語での挨拶の仕方とか、Be動詞の使い方は、進行形はとか、実際的なミクロ的な視点ではなく、もっとマクロな視点から調べ、考えてみました。

先ずは、超オーソドックスなアプローチから。

小学生学習指導要領では、外国語(英語とは言ってない)活動(授業、教科ではなく活動なのですね。この違いに、実は本質があるような気もしていますが、わたしにはよくわかりません。)の目標を:

「外国語を通じて、言語や文化について体験的に理解を深め、積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を養い、外国語の音声や基本的な表現に慣れ親しみながら、コミュニケーション能力の素地を養う。」

中学校では、

「外国語を通じて、言語や文化について体験的に理解を深め、積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度の育成を図り、聞くこと、話すこと、読むこと、書くことなどのコミュニケーション能力の基礎を養う。」

とあります。文部科学省らしくお役人言葉で書かれていて、よくは分からないですが、中学校では、聞くこと、話すこと、読むこと、書くことの能力の取得を目標としていて、小学校では、それにいたる素養を身に着けることを目標としていると理解しました。世界には、日本語とは違った言葉を話す人たちがいて、その人たちは、ふだんの習慣だとか考え方が、わたしたちとは違ったところがあることを体験的に理解し、今後はその人たちと一緒に暮らしていくことになるとの感覚を身に着けるのが小学校での目標のようですね。

小学校の状況のもっと具体的なことを知りたくて、アマゾンで教材(教科書ではないらしい。):“Hi, friends!”(1) と (2) を求めました。それぞれ、100円でした。幼児が文字、単語、文章を読んだり、書いたりしないで、言葉を聞いたり話したりする過程を、英語を学ぶに当たって、小学校ではどのように扱っているのか知りたいと思っていましたが、ビデオ、オーディオ、イラストをふんだんに使いながら、幼児とは違ってアルファベットも学ばせているように思えました。と言っても、正確さを主に学ぶと言うのではなく、そんな感じといった感覚的に身に着けるのでしょうか。

学んだことをここに書き切れていませんが、これからも継続的に調べながら、プラス・ワン活動に、特に一年生の支援に役立てたいと思っています。違った視点が増え、より内容が充実したものになるようにして行きたいと思います。

英語で楽し寺田寅彦 ― 2013年04月09日 17時17分42秒

英語で楽しむ寺田寅彦 –- Enjoying Torahiko in English

寺田 寅彦、 Tom Gally/松下 貢

岩波書店 (2013/2/6)

Early on the morning of March 3, 1933, a tsunami struck the Pacific Coast of northeastern Japan, leveling and washing away the coast towns and villages one after another and wiping out many human lives and vast amount of property. Nearly the same natural phenomenon as the Great Sanriku Tsunami that hit the area on June 15, 1896, has now occurred again, nearly exactly 37 years later.

・・・・・

With this natural phenomenon being repeated so frequently, one would expect that residents of the area would long ago have thought up some appropriate preparatory steps so that they could prevent the destruction. The fact that such preparation aren’t made as one might expect seems to be a typical human phenomenon of our human world. (3. Tsunami and Us May 1933 P.36-37)

日付に気が付かなければ、昨今の記事と思ってしまう。なんと、また、80年経って大津波が同じ東北地方を襲ったのだ。驚くべき事実と、寅彦の洞察の凄さに、改めて心を揺すられる。

While it is fine to show off one’s love of country when a natural disaster has already occurred, I believe that, for scientific, civilized nation of the 20th century – a nation of human beings, not of insects, birds, or beasts – a different, more rational expression of patriotism is needed.

(5. Natural Disasters and National Defense Nov. 1934 P.103)

この部分も、とても1934、いまから80年も前、に書かれたものとは思えず、昨今のものように見える程、寅彦には先が見えていたのだ。

遠い昔、中学時代に愛読した寺田寅彦を、今度は英語版で読んでみよう。話の視点、進め方が理数科系発想法であったからか、寅彦のエッセイはとても心地よかった記憶がある。

当時、感銘を受けたのは、

・視点、発想が他に類を見ない

・話の展開の方法が理論的で説得力がある

であったと思うが、今回は意外とその点は、印象的とは言えるほど大きくは感じなかった。たぶん、わたし自身の、そして、世の中の、変化によるのだろうか。

もちろん、書かれた時代背景を考えると、あるいは、今書かれたとしても、とてもとても素晴らしいエッセイであるのは間違いない。

この本には、寅彦のエッセイのなかから6編が選ばれている。・Wisteria Seeds ・Elevators ・Tsunami and Us (最も感銘的な一遍) ・Thoughts on earthquakes ・Natural Disasters and National Defense ・Groundless Rumors。

読書記録 2013年1月~3月 ― 2013年03月30日 17時10分38秒

「春宵十話」の表紙

2013年1月から3月の3か月で読んだ本をリストアップした。特に、記憶に残ったものには、記録の原本のメモの一部を書き添えた。このように一覧にすると、自分の発想を豊かにし、子どもたちに学ぶことの楽しさを伝えたいと思っているわりには、いかにも統一感もなく、行き当たりばったりで読んでいるのを改めて感じる。

●音、沈黙と測りあえるほどに – 武満 徹 著作集 1 –

武満 徹

新潮社 (2000/2/25)

武満の「声(ヴォイス) - 独奏フルート奏者のための」を初めて聴いたときの強烈な印象が、今でも心に残っている。必ずしも、私の感性にフィットするものとは言えないが、衝撃は鮮烈であった。遺作と言われる、”Air” の方が、実は好きなのです。

●CDでわかる みんなの楽典

高田 美佐子

ナツメ社 (2012/4/2)

●日本フルート物語

近藤 滋郎

音楽之友社 (2003/5/31)

●芸術起業論

村上 隆

幻冬社 (2006/6/25)

●対談 美酒について – 人はなぜ酒を語るか --

吉行 淳之介 vs. 開高 健

サントリー博物館文庫 (1982/6/1)

●春宵十話

岡 潔

毎日新聞社 (1963/2/1)

これらが50年も前に書かれたものであることを忘れて読んでしまう。肩を怒らせて書いてない(言ってない。この本は口述らしい。)だけに、素直に、近ごろの発想・プロセスと感じて不思議でない。それは、本質を的確に捉えた文章であるからだろう。

●チャイコフスキー コンクール – ピアニストが聴く現代 --

中村 紘子

中央公論社 (1988/11/7)

「経験を積み重ねていく過程において、何か芸術家にとって大変に大切なものをすり減らしていっている。」と慨嘆しているが、コンクールの審査基準・役割が、丁度、大学の入試がそうであるように、あるべき姿からズレテいないのだろうかと、思ったりする。

●ダブルス 上達のツボ

橋爪 宏幸

学習研究社 (2002/5/31)

●勝つためのテニス75の練習法

谷澤 英彦

株式会社MCプレス (2006/7/1)

●IKEA モデル

アンダッシュ・ダルヴィッグ Anders Dahlvig / 志村 未帆

集英社 (2012/11/30 )

●ことばの発達の謎を解く

今井 むつみ

筑摩書房 (2013/1/10 )

●Who Moved My Cheese?

Dr. Spencer Johnson

Bookmarque Ltd (1998 )

●七人の敵がいる

加納 朋子

集英社 (2010/6/30 )

もし、こんな状況にある人からすれば、結構シリアスなことだろうが、ちゃかしながらも、読者を前向きに押してくれる書き方はうれしい。こんな気分で過ごせたらいいなぁ。そう、七人の敵がいる、されど、八人の仲間あり。味方はもっといるかも・・

●一瞬の夏

沢木 耕太郎

新潮社 (1994/7/10 )

●ラプソディ・イン・ブルー

末延 芳晴

平凡社 (2003/7/9 )

この本はそんな疑問に、なかなか適切に答えてくれた。ジャズとの関係/無関係、いわゆるクラッシクとの関係/無関係、興味深く読めた。これからは、より一層、楽しく「ラプソディー・イン・ブルー」、「ポーギーとベス」などを楽しむことが出来るだろう。

●The Arithmetic of Life and Death

George Shaffner

Ballantime Books (1999 )

子どもたちに数学・英語を学ぶ楽しさをお伝えるには、かならずしも直接的には役には立たなかったが、いくつかのヒントを得ると同時に、MBA時代を懐かしみながらの再読は楽しかった。何か、そんな役に立つ読み物がないかをもっと探すのと併行して、いっそ、自分で書いてみようとも妄想たくましくしてしまった。

●物語数学史

小堀 憲

新潮選書 (1984/2/25 )

●Kwaidan – Stories and Studies of Strange Things

Lafcadio Hearn

Tuttle Publishing (1971)

●Ten Little Caterpillars

Bill Martin Jr. / Illustrated by Lois Ehlert

Beach Lane Books (2011 )

絵本を大きな声を出して読むことで、楽しみながら英語力を付けるのを目的として2月に1回程度開いていて、今回は “Ten Little Caterpillars “ を材料にして30名ほどの参加者であった。子どもたちに小さなころから、本を楽しんで読むことを身に付けさせる、大島英美さんのワークショップで初読。

リードアラウドの会@表参道 ― 2013年03月24日 19時53分11秒

Ten Little Caterpillars

Bill Martin Jr. / Illustrated by Lois Ehlert

Beach Lane Books (2011)

The first little caterpillar crawled into a bower.

The second little caterpillar wriggled up a flower.

The third little caterpillar climbed a cabbage head.

The fourth little caterpillar found a melon bed.

The fifth little caterpillar sailed a garden pool.

The sixth little caterpillar was carried off to school.

The seventh little caterpillar met a hungry wren.

The eighth little caterpillar was frightened by a hen.

The ninth little caterpillar fell into the sea.

The tenth little caterpillar scaled an apple tree …

and hung there patiently …

until by and by, the tenth little caterpillar …

became a butterfly.

Asahi Weekly の「リードアラウドの会」のアナウンスメントを見たとき、中学生、小学生への学習支援ボランティアの役に立つかな、そして、自分の英語力のアップにも、と思い参加した。特に、勉強を楽しんでやることを子どもたちに教えることへの参考にならないかと。

小学生とそのおやごさんを主ターゲットにしたワークショップであり、絵本を大きな声を出して読むことで、楽しみながら英語力を付けるのを目的として2月に1回程度開いていて、今回は “Ten Little Caterpillars “ を材料にして30名ほどの参加者であった。子どもたちに小さなころから、本を楽しんで読むことを身に付けさせる、大島英美さんのワークショップ。

単に読むだけなら、ほんの数分で済むが、そこに書かれて/描かれていろいろのこと/ものに思いを広げると、自分にとっても、聞かせる相手にとっても、空間も時間もどんどん広がる。これが読書の喜びの原点だなぁと改めて思った。しばらく、こんな読み方をしてないことに気づかせてくれた、機会・本、ありがとう。いつもとは違った感覚で読んだ。2回、3回と。

子どもたちに、英語・数学/算数の楽しさを伝えたい ― 2013年03月08日 10時27分48秒

The Arithmetic of Life and Death

George Shaffner

Ballantime Books (1999 )

I discovered that many of my relatives, a few of my friends and practically all politicians seem to live their lives in a sort of innumerate bliss –- a stare in which virtually all remnants of mathematical thought have been exorcised high school. These people are the “Refugees from Math.” ・・・・

Every year in every high school, when the last bell rings after the last class of Algebra, in a moment of unrestrained group euphoria, the Refugees from Math shut down their left brains, and another small exodus from math begins.

(Preface P.Xii – XiV)

Without question, the very best way to reduce the likelihood of an untimely death is to be a woman. Even if you were not born a woman, then you may wish to consider behaving like one. Presumably, this would mean doing the little things, like reading the label on the bottle before mixing your heart medicine with bourbon, or not swimming across the flood-swollen river when the water temperature is only fifty degrees Fahrenheit just to prove that you can do it, or not relying on lethal weapons to solve differences of opinion.

(Chapter 30 Death by Misadventure P.157)

It is possible that Nature invented life and death this way on purpose. As long as there is uncertainty in death, then each life must be lived to its fullest. So a firm answer to the question “Is there life after death?” may forever be beyond mortal proof.

(Chapter 35 Life after Death P.184-185)

2012年度の学習支援ボランティア活動(Plus1@菅生中、算数名人@稗原小、ふれあい学習@菅生小)を、まずまずの達成感を持って全て完了した。その一方で改めて思ったのは、子どもたちに、学習(今は英語・数学/算数)の楽しさを伝えることができたか、である。これがず~と心の中で自身に問いかけていたことだ。

2003年の Fall Semester の Managing Exchange のクラスで Gates 教授が副読本として使った “The Arithmetic of Life and Death”が数学の面白さ・楽しさを教えてくれるものだった、のを思い出し、読み直してみようと考えた。2014年の学習支援ボランティア活動に役立つのではと。

子どもたちに数学・英語を学ぶ楽しさをお伝えるには、かならずしも直接的には役には立たなかったが、いくつかのヒントを得ると同時に、MBA時代を懐かしみながらの再読は楽しかった。何か、そんな役に立つ読み物がないかをもっと探すのと併行して、いっそ、自分で書いてみようとも妄想たくましくしてしまった。

もしかして、日本語訳があるかも知れないと、ふと思い、川崎市図書館を検索した。ありました。でも、不思議なことに、タイトルが:

“The Arithmetic of Life” 「人生について数学が教えてくれること」となっていて、 “Death” が消えている。そして、章の数も少し少ない。初版をだしてから、評判などを参考にして改訂をしたのだろうか。

人生について数学が教えてくれること

ジョージ・シャフナー

角川書店 (2001/1/31 )

大人が気軽に読める文体と量なので、「算数難民(Refugees from Math)」および、中学生を含んで、その候補者には一読して欲しい読み物である。

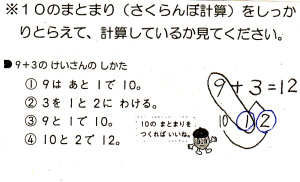

さくらんぼ と バナナ の算数 ― 2012年12月16日 21時29分39秒

菅生小@川崎市宮前区 の学習支援ボランティア活動:「ふれあい学習」の12月度、1年生、桁上がりのある足し算 計3回が完了した。

参加したボランティアからはこんな声が出ていました。

みなさん、一生懸命取り組んでいました。赤丸を付けると花丸も付けて欲しいと言われ、途中から付けてあげるととてもうれしそうな顔をして、励みになったようです。

多少の早い遅いの差はあったが、さくらんぼ、バナナをほぼ全員わかっているようだった。ひとり、プリント5枚まで行き満点なのだが、さくらんぼの書き方を理解してない子がいて、答が正解なのだから桁上がりは理解しているはず、なのだがさくらんぼに掛けないのだろう、どう教えようかとまどってしまった。

一人だけプリントが終わらなかった。でも、確実にさくらんぼ計算して間違いなくやっていたのでこれも良いのでは。

指を使う子どもがまだ多かった。また、たし算するのに、頭の中で1つずつ足している(と思われる)子どももいた。素直な子どもたちはものすごく集中していた。それぞれマイペースで進めている様子が良かった。

全体に礼儀正しく、ハキハキしているのが印象的。みな楽しくやってくれて良かった。 計算カードによるランダムな計算を、見学のお母様がお手伝いしてくださり助かった。

文章題のキーワード - 例えば、「まとめていくら」、「魚はなんびき」 - にマークを付けて式をたてる方法は、間違いが防げてとても良い方法だと思った。ひとりだけ、問題用紙に描かれている絵を数えて答えを書いている子がいて驚いた。

今日は問題が少なく、全員がプリントを終えることが出来て。先生にほめていただき、子ども達にとっても、とても楽しい授業になったと思う。

Eat, Pray, Love ・・遙かな存在:女の人たち ― 2012年12月09日 09時30分02秒

食べて、祈って、恋をして

エリザベス・ギルバート/那波 かおり

ランダムハウス講談社 (2009/12/16)

なにしろ、イタリアには人生の喜びがごまんと溢れている。その全部を試してみる時間はない。こういうときには専攻を決めてしまうのがいちばんだ。そう考えてみると、わたしはファッションには興味がなかった。オペラにも、映画にも、かっこいい車にも、アルプスでのスキーにも。芸術作品をそれほど観たいとも思はなかった。・・(中略)・・こうしてわたしは、自分がイタリアで本当にしたいことを見つけた。すばらしい料理を食べること。そして、できるだけたくさんの美しいイタリア語を話すこと。わたしの専攻は話すことと食べることだと決まった。

(第一部 イタリア 21 P.95-96)

クトゥは言った。「ヨーガはむつかしすぎる。なぜ、ヨーガでは、みんないつもあんな深刻な顔をするのだろう?あんな苦しげな顔をすれば、よいエネルギーはおびえて逃げてしまう。瞑想するなら、とにかくほほえまねばならん。顔でほほえみ、心でほほえめば、よいエネルギーがあんたのところへやってきて、汚れたエネルギーを追い出してくれる。肝臓にもほほえみを。焦らなくていい。必死になってもいけない。深刻すぎるのは病を招く。ほほえみで、よいエネルギーを呼び込むがいい。」

(第三部 インドネシア 77 P.354)

まさに、私の思考・行動の基盤とは正反対の本で、その意味では実に新鮮・興味満々でした。「話はポイントを絞って、要点を出来るだけ簡潔に」が、決して大げさではなく、生まれてから現在までの私の基本ポリシーとなるよう育てられ、成長したのである。幼少の頃、および、結婚して、女性の偉大さを体感してからは、やや危うい部分が出てきたことは隠せないが。もし、私がこの本を書いたら、おそらくはせいぜい十数ページしか書くことがなかったであろう。

この本あるいは映画が、それほど人気があったのは、NHK朝の連続ドラマと同じ要因とも言えようか。自分が常日頃、はっきりとは認識できてないが、心のどこかに潜んでいたことを、見事に言い、行動してくれる主人公に喝采を送る、と言う。

なにはともあれ、この本を読んだ後は、何かよく分からないながら、ポジティーヴな考え・行動に結びつきそうで、人の心を動かす大きな力を内蔵していると、言わざるを得ない。特に、女性読者なら。

英語の原文で読んでみたいとの誘惑を感じるが、一方では、訳者 那波かおりの鮮やかな手腕をみると、こちらで満足、との思いも。

最近のコメント